2013年10月27日,傅雷和朱梅馥的骨灰合葬于上海浦东的海港陵园,傅聪和傅敏请人在墓碑上刻下了这句话:“赤子孤独了,会创造一个世界。”这是傅雷的原话,他还说过:“所谓赤子之心,不但指纯洁无瑕、清新,而且还指爱。”

自缢前,傅雷写好给妻兄的遗书,将所有未尽事宜一一叮嘱清楚。 与遗书放在一起的是一个信封,里面装着53.30元钱,作为他们夫妻的火葬费。 人生的战场,与废墟,临行前,他们都要打扫好,方才离开。

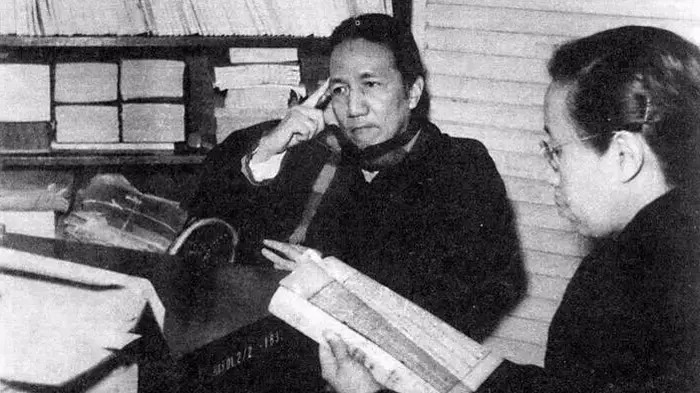

(傅雷与朱梅馥)

(一)“对不起,来世再见!”

1966年9月2日深夜,初秋的凉风透着馨甜的桂花味,上海江苏路居民区早已黯沉下来,只有284弄5号院,还亮着微蒙的灯光。

这是一座拥有独立庭院的三层小楼,傅雷一家在这儿已经住了将近17年了。

翻译家傅雷和妻子朱梅馥一向习惯早睡,然而今晚他们毫无睡意。因为今晚,他们要与这个充溢希望又满是绝望的尘寰,做最后的诀别。

朱梅馥立在丈夫身边,为他铺平纸张,看着他写下了三页纸的遗书。遗书是写给妻兄的,没有任何不满或怨怼,只是很平静地交代后事:关于房租的支付、保姆生活费的支付、亲戚寄存在家的物件被抄后应付的赔偿……

写罢,傅雷签名,在名字下方端正地盖上印章,像完成以往任何一部翻译文稿一样,一丝不苟。该办的事都办好了,他斜靠在椅背上,长舒一口气,又起身望了望夫人。

(傅雷和朱梅馥的婚纱照)

“对不起,你跟着我受苦了,来世再见。”说罢,他走进卧房,从浦东土布做成的被单上撕下两条长结,打圈相连,系在铁窗横框上,自缢,身亡。

“受罪的日子捱到头了……”朱梅馥含着眼泪,嘴里嗫嚅着。她将家里仔仔细细打扫干净,在遗书落款处,添上自己的名字,又找出53.5元放入一个小信封,这是他们死后的火葬费。

待所有事处理完毕,已经过去两个小时。她学着丈夫的样,也从被单上撕下长条,打圈,系在铁窗横框上,自缢,身亡。

时间,到了9月3日凌晨。

小院里,长枝的丰花月季被连根拔起,嫣红的花瓣散落一地,凄凉似血,暗香如故。屋内地板上,铺着一床棉絮,傅雷夫妇担心板凳倒地时发出的声响,惊扰了楼下人的睡眠,这棉絮,是他们留给残酷人世最后的温柔。

铁窗旁,挂立着两个丧失了体温的躯壳,在夜色的映衬下,显得无比的坚强和优雅。

(二)“我成为了她花房里的花朵。”

傅雷的童年过得非常凄苦。四岁时,父亲遭人陷害,含冤而死。母亲因为四处奔走伸冤,忽略了对孩子的照顾,两个儿子和一个女儿相继夭折。母亲只能把所有的希望都寄托在了傅雷的身上。

母亲期望极高,自然也极为严苛。傅雷小时候贪玩,不好好念书,恨铁不成钢的母亲,趁他熟睡用布把他重重包裹起来,准备扔到水里淹死,幸好邻居们前来解围。还有一次,因为读书打盹,心狠的母亲竟然拿滚热的蜡烛油烫他的肚子。

朱梅馥是傅雷的表妹,两人相差五岁,打小一起长大。这个面容清秀、个性腼腆的小姑娘特别喜欢和表哥一起玩。青梅竹马的爱情,成为傅雷年少时难得的美好记忆。“她在偷偷地望我,因为好多次我无意中看她,她也正无意地看我,四目相融,又是痴痴一笑。”他在处女作《梦中》,将这份爱情描摹得清新纯美。

傅雷远赴法国留学前,两人在双方家长的主持下,定了婚约。然而去法国没多久,他爱上了一个叫玛德琳的女子,完全不同于表妹的温顺婉约,她开朗热情,像一朵烈焰玫瑰般张扬迷人。“这两个姑娘就像一幅莫奈的画与一轴母亲手中的绢绣那么不同。”他决定向玛德琳求婚,于是给家里写了一封信,要求解除和朱梅馥的婚约,并将信委托好友刘海粟寄出。

然而傅雷没想到的是,玛德琳拒绝了他的求婚,原来她是萨特和波伏瓦的追随者,不想被结婚的俗套形式所束缚。求婚失败的傅雷赶紧找刘海粟,想追回那封信,幸而刘海粟并不看好他的这段异国恋,私下将信扣住没有寄出,这样才算平息了一场风波。

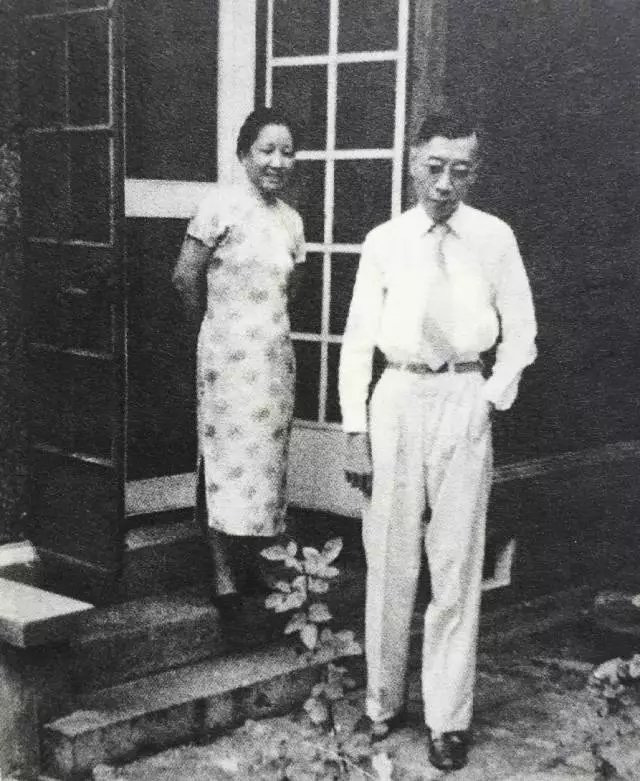

1932年,24岁的傅雷学成归国,如愿以偿地与朱梅馥举行了婚礼。两年后,长子傅聪出生。朱梅馥温柔如水,给了傅雷体贴入微的照料。她事事以丈夫为先,似乎没有个人喜好。傅雷文稿多,总是杂乱无章,她就帮忙把文稿排序,又一笔一划地誊抄一遍;傅雷喜欢咖啡,她得空就在家煮咖啡;傅雷喜欢鲜花,她就在院子里种满玫瑰、月季,每到花期,满园芬芳四溢,好友刘海粟、黄宾虹、钱钟书、杨绛、施蛰存都会来傅家围坐赏花。每每家里高朋满座,朱梅馥就为大家准备各种精致小点,忙里忙外。

傅雷好友周朝桢这样描述朱梅馥:“像这样的人,我一生从未见过第二个,用上海话讲,她是活菩萨。她受的是西式教育,听音乐、看书画、读英文小说都起劲,但性格却完全是旧社会那种一点没文化的贤妻良母式的典型。” 杨绛说:“梅馥不仅是温柔的妻子、慈爱的母亲、沙龙里的漂亮夫人,不仅是非常能干的主妇,她还是傅雷的秘书。傅雷如果没有这样的好后勤,好助手,他的工作至少也得打三四成的折扣吧。” 傅雷也不得不承认:“自从我圆满的婚姻缔结以来,因为梅馥那么温婉,那么暖和的空气,一向把我养在花房里。”

然而,就是这样完美的婚姻,一样会遭遇七年之痒。傅雷30岁出头时,陷入了感情的迷途,他爱上了女学生的妹妹成家榴,傅聪后来回忆:“她真是一个非常美丽、迷人的女人,像我的父亲一样有火一样的热情,两个人热到了一起,爱得死去活来。”看着丈夫寝食不安日益憔悴,朱梅馥让步了,她把成家榴请到家里住下,热情地招待她,傅雷和她聊天、交换信札,即使每天见面,他们还是更喜欢文字交流。在爱情的滋润下,傅雷又重燃了活力。

(朱梅馥与孩子们)

那时朱梅馥甚至决定,如果傅雷最终选择成家榴,她就带着孩子悄悄离开这个家。最终,朱梅馥的包容大气折服了成家榴,她主动退出了。成家榴晚年对傅雷的小儿子傅敏说:“你爸爸很爱我的,但你妈妈人太好了,最后我不得不离开。”

对朱梅馥的隐忍,或许很多人不解,朱梅馥在给傅聪的信里这样解释:“我对你爸爸性情脾气的委曲求全、逆来顺受都是有原则的,因为我太了解他,他一贯的秉性乖戾、嫉恶如仇是有根源的。修道院式的童年真是不堪回首,到成年后孤军奋斗、爱真理、恨一切不合理的旧传统,和杀人不见血的旧礼教,为人正直不阿,对事业忠心耿耿,我爱他,我原谅他。”

在爱情里,忍耐和包容是两回事,忍耐是一次次的心结,包容却是一次次化解,忍耐是爱,包容却是大爱。或许对朱梅馥来说,对傅雷的爱,就是她生命的信仰。傅雷年轻时秉性急躁,常常对夫人和孩子发脾气,随着年岁渐长,他开始体悟爱情历经时间磨砺的珍贵,与夫人的感情愈久弥坚。晚年朱梅馥在给傅聪的信里说:“(你爸爸)现在年龄大了,火气也退了,对我更体贴了,更爱护我了。我虽不智,天性懦弱,可是靠了我的耐性,对他无形中有些帮助,这是我可以骄傲,可以安慰的。我们现在真是终身伴侣,缺一不可的。”

(三) 傅译:把法国名著翻译得如此传神

1932年,上海美专校长刘海粟聘请一位颇有名气的画家来学校任教,为迎接新老师的来到,刘海粟让人把画家的十几幅作品挂到学校走廊上,画刚挂上去,被傅雷看到了,他觉得这些画根本没有创造性,坚持要取下来。当时傅雷只有25岁,刚从法国留学回来,也在上海美专任教。一旁有人提醒他,这是新老师的画,校长让挂的。傅雷听了非常生气,说:“不管是谁的画,不好就是不可以展在这儿,收掉!”当时那位画家也在场,傅雷还是不管不顾地说着自己的看法。刘海粟只得尴尬地给画家道歉:“傅雷就是这样不懂人情世故。”

刘海粟比傅雷大12岁,两人同时留学法国,刘海粟专攻绘画,傅雷学习美术批评,两人平日里常常切磋艺术,成熟儒雅的刘海粟给过傅雷不少照顾。傅雷曾在自述中写:“刘海粟待我个人极好,但待别人刻薄,办学纯是商店作风,我非常看不惯。”在上海美专工作不到一年,他就辞职了,虽然刘海粟没过多久又把他请了回来,但9个月后,他还是走了。

杨绛说傅雷这个人“满头棱角,动不动就会触犯人,又加脾气急躁,止不住要冲撞人,他知道自己不善在世途上圆转周旋,他可以安身的‘洞穴’,只是自己的书斋。”离开美专后,傅雷一头钻进自己的书斋,从此一直没有单位,成为自由撰稿人。

很多人以为做自由职业应当会有很多空闲时间,其实不然,工作越自由,就越需要自律。不自律的人,难出成绩,也不配享受长久的自由。傅雷对自己的工作、休息时间都有严格的规定,从不更改。他工作的时间内,谁都不能去惊动他,甚至和朋友交谈也有时间限制,一到点便立马请人家回去。

傅雷留给世人两份重要的精神财富,一个是《傅雷家书》,一个就是著名的傅译。1934年,他给法国文学大师罗曼·罗兰写信:“偶读尊作《贝多芬传》,读罢不禁嚎啕大哭,如受神光烛照,顿获新生之力,自此奇迹般突然振作。” 罗曼·罗兰回信说:“为公众服务,和为一民族乃至全人类之忠仆,才是真正的伟大或英雄。”受罗曼·罗兰的感染与激励,傅雷这时起开始专注于法国文学翻译。

他有一本《国语大辞典》,译到外文成语或俗语时,一定会在辞典中找一个最妥帖的译文相匹配。他还给自己订下规矩,每日进度不超过千字。“这样的一千字,不说字字珠玑,至少每个字都站得住。”译完之后,他要逐字逐句爬梳,以达精益求精。一句话译得不好,十年乃至几十年都会耿耿于怀。

在他留存至今的将近20卷翻译作品中,《约翰·克里斯朵夫》算是其中的代表作。翻译过这部作品的人很多,但唯有傅雷的译文“既展现了原作之神,又展现了中文之美”,连法国人都不得不承认,“再也没人能把我们的名著翻译得如此传神了”。

这部长达120多万字的巨著,傅雷一生两次翻译。第一次是1936年开译,直到1939年才完成。《约翰·克利斯朵夫》讲述了一位音乐天才,一生不断与命运抗争的故事,宣扬了人道主义和英雄主义。在抗战最艰难的时期,傅译《约翰·克利斯朵夫》的问世,给身处黑暗与沮丧的中国民众无限的光明与鼓舞。新中国成立后,傅雷又花了两年的时间重译,还把初译手稿烧掉了,他觉得早年的四卷初译本是他人生的“污点”,到晚年他对重译本竟又感到“不忍再读”了。

(四) 《傅雷家书》:影响了整整两代人

对于大多数文科生来说,傅雷总是一个绕不开的名字。文学专业的人,一定读过傅雷翻译的巴尔扎克、罗曼·罗兰、伏尔泰的作品;美术专业从本科到博士,傅雷所著的《世界美术名作二十讲》都是必读书目;而音乐专业的人,对傅雷的《独一无二的莫扎特》、《贝多芬的作品及其精神》肯定也不会陌生。如果以上书目和文章,你都没读过,那就千万不要错过《傅雷家书》。

这本书收录了自1954到1966年,历时12年,傅雷写给儿子傅聪的186封书信。所有的篇什都以慈父兼挚友的身份,以促膝交心的方式娓娓道来,其中囊括了亲情浓淡、道德理想、艺术感悟和生活琐事,载满了脉脉温情和谆谆教导的人生指南。金庸说:“傅雷先生的家书,是一位中国君子教他的孩子如何做一个真正的中国君子。”这个评价真是中肯贴切。

傅聪3岁开始就表现出极其敏锐的音乐天赋,7岁半一个偶然的机会学起了钢琴,从此钢琴琴键和古典音乐就成了他的全部生活。傅雷一生苛求完美,有着德国人一般的严瑾作风,用儿子傅聪的话来说“他这个人做事,极其顶真”,比如家里开水瓶,把手一律朝右,空瓶要放置排尾,灌水从排尾开始,规矩和顺序必须一丝不错。日历每天由保姆撕,偶尔朱梅馥撕了一张,傅雷就用糨糊粘好,再等保姆来撕。这样一个缜密到刻板的人,可想而知,教子自然也是严厉的,傅聪小时候因为不好好练琴,挨打罚跪成了家常便饭。

1955年,21岁的傅聪在肖邦国际钢琴比赛中获奖,成为世界上少数几个能够深刻演绎肖邦作品的艺术家,也由此得到波兰政府的邀请,到肖邦的故乡深造。年轻的傅聪远离故土,从此以后,父子两天各一方,直到傅雷去年,也只有短短的两次相聚。

“昨晚一上床,又把你的童年温了一遍,跟你痛苦的童年一齐过去的,是我不懂做爸爸的艺术的壮年。可怜过了四十五岁,父性才真正觉醒!尽管我埋葬了自己的过去,却始终埋葬不了自己的错误,孩子,孩子,孩子,我要怎样拥抱你,才能表示我的悔恨与热爱呢?”这是《傅雷家书》中的第二封信的内容,隔着天蓝海阔的空间,曾经那个严苛的傅雷,渐渐褪去刻板峻厉,酝酿出了父性的关切慈爱,他的笔墨开始溢满懊悔和温情。

距离远了,心却近了。“亲爱的孩子,我高兴的是我多了一个朋友,儿子变了朋友,世界上有什么可以和这种幸福相比呢?” 聚少离多的父子两,也是从这时起开始成为无话不谈的朋友。“我还不甘落后,还想事事处处追上你们,了解你们,从你们那里汲取新生命、新血液、新空气,同样也想竭力把我们的经验和冷静的理智献给你们,做你们一根忠实的手杖。”

文革期间傅聪出走英国,父子两的联络中断了十个月,后来傅雷在信中写道:“孩子,十个月来我的心绪你该想象得到,我也不想千言万语多说,以免增加你的负担,你如今每次登台都与国家面子有关,个人荣辱得失事小,国家的荣辱得失事大,你既热爱祖国,这一点尤其不能忘了。”傅雷的家书始终将爱国情操放在第一位,其次才是舐犊情深和艺术造诣。他要让儿子知道“国家的荣辱、艺术的尊严”,做一个“德艺俱备,人格卓越的艺术家”。“做人第一,其次才是做艺术家,再其次才是做音乐家,最后才是做钢琴家。”

法国艺术史家丹纳撰写的《艺术哲学》是一本探究艺术本质与哲学的论著,傅雷知道傅聪一向喜欢希腊精神,却又总是一知半解,无法完全领悟,就抄录了《艺术哲学》第四篇《希腊雕塑》译稿六万余字,前后抄写了近一个月,寄给漂泊在外的傅聪。朱梅馥在信里说:“爸爸虽是腰酸背痛、眼花流泪,但是为了你,他什么都不顾了。原来的稿子,字写得像蚂蚁一样小,不得不用了放大镜来抄,而且还要仔仔细细地抄,否则就要出错,他这样坏的身体,对你的热爱,对你的关怀,我看了也感动,孩子,世界上像你爸爸这样的无微不至的教育,真是罕见。”

傅聪遭遇挫折与孤独,向父母倾诉后满心内疚,傅雷写信宽慰道:“孩子不向父母诉苦向谁诉苦呢?我们不来安慰你,又该谁来安慰你呢?人一辈子都在高潮与低潮中浮沉,唯有庸碌的人,生活才如死水一般;或者要有极高的修养,方能廓然无累,真正的解脱。只要高潮不过分使你紧张,低潮不过分使你颓废,就好了。”

十多年来父子两的每一封信,朱梅馥总是细心地抄录留存,可惜这些家书和抄稿在文革时遗失殆尽。幸好傅聪在伦敦家里完整保留了父亲的书信,后来由弟弟傅敏带回国内,并于1981年出版发行。30多年来,《傅雷家书》畅销不衰,一版再版,发行量达百万之巨。这本书成为了很多家庭的家教必备读本,影响了整整两代人,至今仍保持着3年10万册的销量速度。

(五) 君子名节,恪守到生命的最后一刻

傅聪曾说:“其实我父亲不是天生就喜欢在书斋里的,他是很关心国家、关心世界、关心人类的。”

新中国成立后,傅雷逐渐走出了书斋,开始参与各类社会活动,他到农村、矿山、水库做调查研究,热情洋溢地写调查报告,新中国的新气象和他理想主义性格中至善至美的追求相吻合,他以一颗真诚无私的心,回应着时代的感召。

然而,他一如既往的心直口快,从不知“提防”为何物。1957年,傅雷被打成右派,此后他与夫人朱梅馥闭门谢客,深居简出。保姆周菊娣回忆,一年只有两个老朋友来家里吃饭,平时十分冷清。傅雷觉得,“任何孤独都不怕,只怕文化的孤独,精神思想的孤独。”

随着运动的高潮一波接着一波,就算孤独的境遇,对他都成了奢望。傅雷的骨头的硬的,傅雷的性格是真的。他不做廉价的检讨,他把人格看得比什么都珍贵。

在社会浪潮面前,他活得耿直而屈辱,他曾绝望地对朋友说:“我快要走了,我要走了。”在给傅聪的信中,他写道:“亲爱的孩子,我总感觉为日无多,别说聚首,便是和你通讯的乐趣,尤其读你来信的快慰,也不知我还能享受多久。”信写在1966年暮春,然而正如他所预料的,他们终究没能熬过那年秋天。

傅雷的脚步正在走向自己选定的终点,他选择了怎样去活,就会选择怎样去死。1966年9月3日凌晨,傅雷夫妇双双自缢身亡。

偌大的上海,放不下傅雷的一张书桌,和朱梅馥的一张灶台。他离开,为了他最后的尊严,她离开,为了她最后的挚爱。丈夫前行,妻子作伴;妻子独行,灯火寂灭。

傅雷夫妇留下的遗书交代了13件事,包括:代付9月份房租;亲属寄存之物因抄家不见,以存款抵之;600元存单给保姆周菊娣做过渡时期生活费,她是劳动人民,一生孤苦,不愿她无辜受累……他活得明明白白,走得清清楚楚。遗书中只有平静而清晰的交代,没有任何愤恨与抱怨。世人给了他那么多委屈,他留给世人的,却只有爱。

3000多字的遗书字迹工整、一字不错,真像傅雷的为人,单纯严瑾、自律较真,直如竹筒、纯如水晶。连同遗书最后的印章、小信封里装入的火葬费和地板上铺垫的棉被,都浸透了中国传统文人的高贵和中国知识女性的优雅。

傅雷和朱梅馥自杀时,傅聪正在伦敦,傅敏在北京。从此,一家四口,阴阳相隔,家破人亡。

多年后,回忆父母的离世,傅敏感叹道:“妈妈跟爸爸一起走或许是对的,如果她不走所有的灾难都会落到她一个人的身上。”傅聪说:“噩耗传来的第二天,我照常开了音乐会,因为如果我临时取消,父亲会失望的。”在音乐会上,傅聪告诉在场的所有观众:“今晚我演奏的节目,都是我父母所喜爱的。”

2013年10月27日,傅雷和朱梅馥的骨灰合葬于上海浦东的海港陵园,傅聪和傅敏请人在墓碑上刻下了这句话:“赤子孤独了,会创造一个世界。”这是傅雷的原话,他还说过:“所谓赤子之心,不但指纯洁无瑕、清新,而且还指爱。”

【作者简介】翟晓洁,湖北荆州人,武汉大学新闻系硕士研究生。曾在中国国际广播电台负责采编工作。已发表新闻、散文、诗歌、小说等一百多万字。

51年前,他携夫人共赴黄泉。他以死明志,以死诠释了什么是铮铮傲骨。他的死,是世间的损失。

1966年9月3日,凌晨,夜色如染,阒寂无声。上海江苏路284弄安定坊5号,一代翻译巨匠傅雷先生与夫人朱梅馥双双自尽。

自缢前,傅雷写好给妻兄的遗书,将所有未尽事宜一一叮嘱清楚。

与遗书放在一起的是一个信封,里面装着53.30元钱,作为他们夫妻的火葬费。

人生的战场,与废墟,临行前,他们都要打扫好,方才离开。

1956年傅雷夫妇在江苏路寓所

短短58年的人生,他与那个时代一样潮起潮落,命途多蹇。1908年4月7日,傅雷生于中国江苏省南汇县傅家宅,出生时哭声洪亮,长辈们便以“雷”为其命名,以“怒安”为字。

一字成谶,自此,他的人生波涛如怒,烈性似酒。

四岁时其父傅鹏飞因冤狱病亡,傅雷由母亲抚养成人。

1925年,17岁的他参加五卅运动,是那个“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的热血青年。一年后,在北伐胜利的鼓舞下,傅雷与同学带头参加反学阀运动,被校董下令逮捕,母亲为安全起见,强行送子回乡。

1928年,傅雷负笈法国,留学于巴黎大学,专攻美术理论和艺术评论,受罗曼罗兰影响,热爱音乐。这让他其后漫长的译作生涯虽然孤独,但从未萧索。

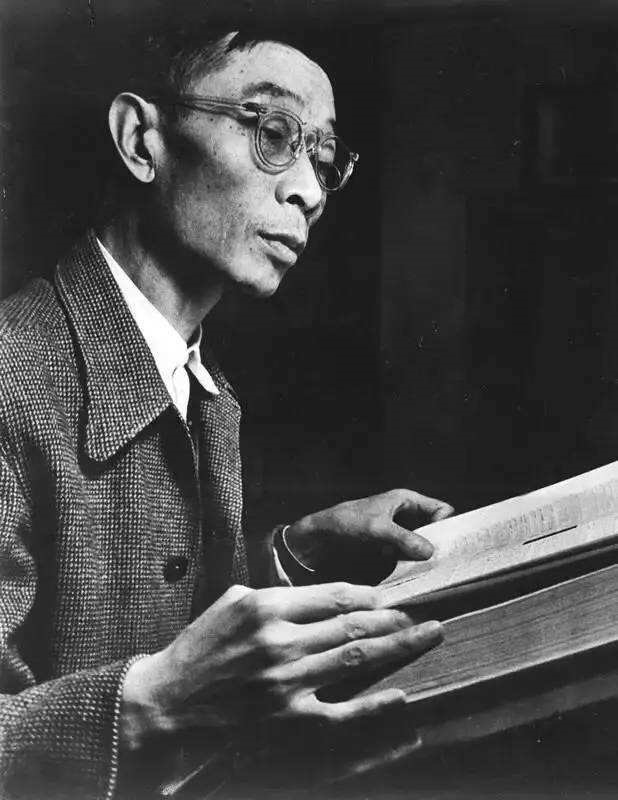

傅雷在法国(1930年)

三年后,傅雷回国任教于上海美术专科学校(原上海音乐学院),教美术史及法文,同时致力于法国文学的翻译。

他最初翻译罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》是在20世纪30年代后期,住在沦陷中的上海。当时,傅雷“闭门不出,东不至黄浦江,北不至白渡桥,避免向日本宪兵行礼”。

罗曼·罗兰在小说《约翰·克利斯朵夫》开卷写下的第一句话是:“真正的英雄不是没有卑贱的情操,而是永不会被卑贱所征服;真正的光明不是没有黑暗的时候,而是不会被黑暗所湮没。”

在主人公约翰·克利斯朵夫身上,其对自由生命的向往与追求一直隐藏和贯穿于他一生的坎坷经历中。

傅雷选择此书,意在让敌人铁蹄下的青年从沉沦中奋起,寻找反抗的道路。

罗曼·罗兰

他爱憎分明,嫉恶如仇,其翻译作品也是多以揭露社会弊病、描述人物奋斗抗争为主。光明、英雄、勇气、坚韧,这些字眼所体现的人类高尚的情操,是他毕生的追求与信仰;真理第一,学问第一,艺术第一,亦是傅雷一直秉持的原则与态度。

傅雷动笔翻译之前,会“熟读原著,不厌求详”,他曾告诫青年译者,“任何作品,不精读四五遍绝不动笔”。

长年累月,傅雷皆埋首于书房,他给自己规定了工作量,每天不达到那个数量,就不做别事,自律至极。

也正因这样,在他的58年生命中,用了37年的时间,翻译了约500万文字的译文,包括文学、美术、音乐、政论方面的作品30多部,形成了独树一帜的“傅雷体华文语言”。正是由于傅雷,巴尔扎克和罗曼·罗兰的书在中国收获了比在法国还多的读者,赢得了一种异乎寻常的好运。

翻译《人生五大问题》等莫罗阿著作时期的傅雷(1936年)

当年,杜甫匠心于诗,写下了“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”之语。傅雷对自己的译文要求之严,也到了这种“吹毛求疵”的地步。他在给友人的信中明确表示:鄙人对自己译文从未满意。

对别人翻译中的错误,傅雷也非常“苛责”。他不容许在译文中出现差错,在他看来,原著中那些闪光的思想与文字如若让这些瑕疵混入其间,未免太煞风景,让他难以卒读。

杨绛在《忆傅雷》中谈道:1954年,有一次,在北京开翻译工作者的会议时,傅雷未能到会,只提交了一份书面意见书。在那份意见书中,傅雷信手举出当时翻译作品中许多谬误的例句。此一“挑人错以示众”之举触了众怒,很多人都大骂傅雷狂傲,还有一位老翻译家竟气得大哭。为此,钱钟书还写信批评过傅雷,劝他多多与人为善。

他不是那种不善之辈,狂妄之徒,他只是太过较真。求实,求是,不允许一些可以避免的错误损害甚至亵渎那些杰出和伟大的作品的思想与艺术魅力。

据说,傅雷爱吃硬饭。他的性格也像硬米粒儿那样硬、净;“软”和“懦”不是他的美德。

杨绛与钱锺书在40年代曾是傅雷家茶会的常客

在当年的孤岛上海,他蛰居巴黎新村,靠变卖祖宅之地维持一家开销。1948年大陆易帜的转捩点,以为自己也会因地主的家世背景受到牵连,于是变卖剩余土地、典当老宅,来到昆明,差点到了香港,最后决定“死也要死在自己国土上”,复动身返沪。

50年代后期,即便风云激荡,傅雷仍译书不辍。当时,他翻译好的一些书,一直未能出版,出版社建议作为译者的傅雷改用笔名出版。但傅雷就是不买这个账,他硬气地说:“要嘛还是署名傅雷,要嘛不印我的译本!”

一副铁骨,宁折不从。

那能令之折腰的,唯有他生命中最珍视的东西。

傅雷(1934年2月)

傅雷与朱梅馥是青梅竹马。两人订婚后不久,傅雷即远涉重洋赴法留学。留学期间傅雷满腹的孤独与思念在朱梅馥的开导下荡然无存。

1932年,傅雷与朱梅福在上海举行了隆重的婚礼。傅雷为妻子改名朱梅馥,将其喻为一枝圣洁馥郁的梅。

34年后,她与他共赴黄泉,这枝梅,永远为他芳香如故。

1932年1月,傅雷与青梅竹马的表妹朱梅馥在上海结婚

婚后,朱梅馥把一切都献给了丈夫和孩子,按照杨绛的评价,朱梅馥不仅是“温柔的妻子”、“慈爱的母亲”、“沙龙里的漂亮夫人”、“能干的主妇”,还是傅雷最得力的“秘书”。

傅雷的许多文稿,几乎都是由她一笔一画地誊抄的,端丽娟秀,一丝不苟;傅雷喜欢音乐,闲暇之时她就给傅雷弹奏一曲;傅雷爱花,她就时常陪丈夫半夜起来,打着手电筒,在小花园里进行嫁接实验。

婚后,朱梅馥为傅雷生了三个儿子。大儿不幸夭折。二子傅聪,三子傅敏。

朱梅馥与傅聪和傅敏

傅雷四岁失怙,自幼时便孤儿寡母过活,无人扶持和帮衬,加之母亲的教育甚是严苛,他由此也养成了刚直不阿,耿介难从的性格。

也许正是从那时起,他便认识到,在这艰难人世生存,懦弱无能是无法活下去的,因此他便将母亲对他的严加管束和近乎“虐待”的教育也用在了自己的儿子身上。

他要求孩子应该怎样说话,怎样行动,做什么,吃什么,不能有丝毫逾越。比方每天同桌进餐,他就注意孩子坐得是否端正,手肘靠在桌边的姿势,是否妨碍了同席的人,饭菜咀嚼,是否发出丧失礼貌的咀嚼声。

他对儿子的钢琴训练也有严格的规定,傅聪不完成每日的训练量,是断然不能出去玩的。

他喜欢安静,却不时在书房里竖着耳朵听傅聪的琴声。住在巴黎新村的时候,朱家人去看望朱梅馥,在客厅里絮叨家常,这时,坐在门口廊道边琴房里的傅聪开始淘气乱弹,怒不可遏的傅雷从书房冲出来,就是一顿打手心。

傅聪

“爸爸打得我真痛啊。”1979年,傅聪从英国首次回国,与父母好友钱钟书夫妇追忆往事时说。儿时练琴,他边弹奏边偷看《水浒》。傅雷在三楼从琴声中察觉出异样,下楼一声暴吼,“像李逵大喝一样,吓得人魂飞魄散。”

1954年初,傅聪赴京准备留学波兰。傅雷在信里忏悔:“昨夜一上床,又把你的童年温了一遍。可怜的孩子,怎么你的童年会跟我的那么相似呢?”

在傅雷的记忆中,对于蒙冤而死的父亲,母亲一心想为其复仇,对子铁面难慈:“故我童年只见愁容,不闻笑声。”

朱梅馥与傅聪在上海中山公园(1954年1月)

傅聪留学期间,关山迢遥,傅雷对儿子的思念牵挂之情与日俱增。从1954年到1966年6月,他一共写了两百多封中文信件以及九十多封英法文信件,把儿子作为朋友一样地探讨艺术、音乐、文学及人生。

“我想时时刻刻,随处给你做个警钟,做面‘忠实的镜子’,不论在做人方面,在生活细节方面,在艺术修养方面,在演奏姿态方面。”“得失成败尽量置之度外,只求竭尽所能,无愧于心”……从一封封书信往来以及日后傅聪所取得的成绩可见,他也是遵循着父亲的谆谆教诲一步一步成长的。

在儿子眼里那个曾经暴烈如雷的父亲,在信中亦不乏温情流露。

傅雷夫妇与傅聪在家中

“亲爱的孩子,你走后第二天,就想写信,怕你嫌烦,也就罢了。可是没一天不想着你,每天清早六七点钟就醒,翻来覆去的睡不着,也说不出为什么。好像克利斯朵夫的母亲独自守在家里,我和你妈妈老是想着你二三岁到六七岁间的小故事。”

“孩子,我虐待了你,我永远对不起你,我永远补赎不了这种罪过……”

“遥怜小儿女,未解忆长安”。幼时,他担心孩子走不好未来的路,苦心孤诣;及子成人,他仍一程一程地相送,以句句叮咛,以封封家书。

《傅雷家书》被数度再版,几十次重印,成为教子有方,舐犊情深的经典。

《傅雷家书》(三联书店1981年版)

1958年,傅聪出走英国。最令傅聪感动的是,父亲特意抄录丹纳《艺术哲学》中最精华部分的六万余字译稿,钉成一本,远渡关山,寄到儿子手中。

他收到父亲的最后赠言是:“第一做人,第二做艺术家,第三做音乐家,最后才是钢琴家。”

傅聪没有料到的是,这一走竟是诀别,成为世界级钢琴大师的他再回故乡时,父子早已是阴阳永隔。

当他从遥远的海外,只身归来,迎接他的,是双亲萧然的墓碑。

1966年8月底,十年浩劫初期,傅雷遭到红卫兵抄家。被翻出一个别人寄放的旧箱子,还有蒋宋画像,皆成为傅雷不可饶恕的罪证。

他一生磊落,不溷从任何卑污,但欲加之罪,何患无辞?他百口莫辩。于是,他遭受了长达四天三夜的批斗,罚跪,戴高帽等各种形式的精神折磨和肉体摧残。

9月2日中午抄家队离开时,傅雷和朱梅馥三晚没有合眼,花园被捣翻、地板被撬开,四周贴上大字报。即使陷入人生最后的绝境,夫妇俩以闭门隔绝的方式阻挡住来自外界的关切。

上世纪50年代,傅雷坐在家中的阳台上,身后的铁门就是其后他的自尽之处。

当夜,朱梅馥最后一次把家里打扫干净,纤尘不染的居所是他们清白活过的明证。然后和丈夫一起并肩坐在灯下,夫妻俩共同完成了最后的遗书。

这封遗书写给朱梅馥的胞兄。一桩一件,从代付的房租,到需交还的凭证;从赠予保姆的手表,到待处置的遗产,事无巨细,逐一交代清楚。

在信中,他们还特意申明:六百元存单一纸给周菊娣,作过渡时期生活费。她是劳动人民,一生孤苦,我们不愿她无故受累。

自尽那天,朱梅馥还对保姆说:“菊娣,衣物箱柜都被查封了,我没有替换的衣服,麻烦你到老周(熙良)家给我借身干净的来”。她希望自己走时是干干净净的。

绝笔的结尾,傅雷写道:使你为我们受累,实在不安,但也别无他人可托,谅之谅之!”

傅雷遗书

3日凌晨,他们从一块土布做的被单上撕下两长条,打成死结,悬在落地窗的钢架上。临行前,他俩还在地板上铺了一床棉被,以免把方凳踢倒时发出声响……一心求死,不留下任何惊扰。

一代国学大师王国维先生投湖之前,留下遗书:“经此世变,义无再辱。”

生而有涯,终期于尽,但有人以苟活来“善终”,有人用死来明志。

这魑魅魍魉的世界,他不肯再与之为伍。凌辱可以施虐于他的肉身,却无法褫夺他的灵魂。

宁可枝头抱香死,不随落叶舞西风。

半个世纪过去,江苏路284弄先生的故居前,香樟树亭亭如盖,绿意葱茏。安定坊5号,当年被傅雷命名为“疾风迅雨楼”。

曾经的疾风迅雨,如今尘埃落定。

傅雷,朱梅馥夫妇在寓所花园(1964年)

2013年10月,几经周折,傅雷夫妇骨灰正式入葬于上海福寿园的海港陵园。

他们的纪念碑素白如雪,肃然而立。碑身正面题有傅雷家书的名句:“赤子孤独了,会创造一个世界。”

孔子曾有遗恨之叹:“吾未见刚者。”这世间,以智者之名,以成者之名,多的是奴颜媚骨,多的是圆滑世故,他从怒中来,因刚拂袖去。

因此,那根属于他的脊梁,永远都是直的。